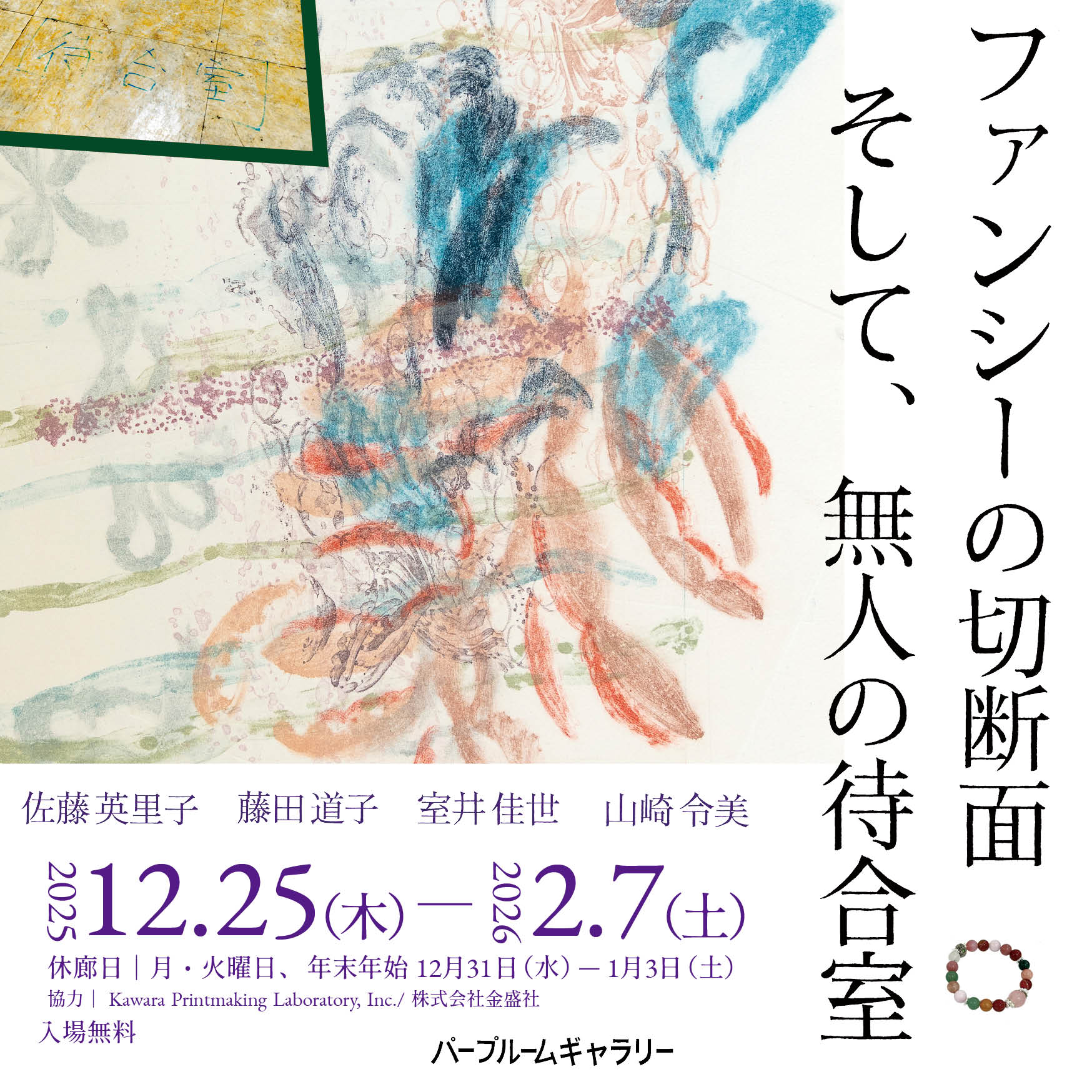

ファンシーの切断面 そして、無人の待合室

- 会期|

- 2025年12月25日(木) ー 2026年2月7日(土)

※休廊日…月・火曜日、年末年始 12月31日(水) ー 1月3日(土) - 時間|

- 12:00〜20:00

- 場所|

- パープルームギャラリー(ダイエー海老名店 2階)

- 企画|

- 梅津庸一

- 協力|

- Kawara Printmaking Laboratory, Inc./ 株式会社金盛社

先月、パープルームギャラリーの隣の婦人服店シノンが閉店してしまった。急に訪れたシノンとの別れは僕にとってことのほかショックだった。それはテナントを借りている店長としての「明日は我が身」という危機感以上に活動の指針自体を失ってしまった、そんななんとも言い難い喪失感である。パープルームギャラリーがオープンしたての頃、シノンの店長が僕に客商売についてアドバイスしてくれたことがあった。「まぁ、リラックスしなよ。なるようにしかならないから」といった簡単なものだったが、右も左もわからない僕にとってはかなりありがたかった。普段は挨拶程度しかしない距離感ではあったが専門店街フロアのテナントは構造上、隣の店舗の声が筒抜けであり、客入りや、どんな会話をしているかなど、お互いの営みを共有せざるを得ない状況にあった。最初は気恥ずかしさもあったが慣れてくると勉強になることばかりだったし、シノンへの愛着と信頼は日に日に増すばかりだった。ダイエーにおいては美術も接客業であるとあらためて気付かされた。そんな事情もあり、パープルームギャラリーでシノンの閉店セール展を開催できないかと模索することになった。婦人服を会場の中心に据え、背景に美術作品を装飾品のように散りばめる、そんなシノンの閉店セールを兼ねた展覧会。

しかし現実は厳しく、結果として婦人服の展示は断念せざるを得なかった。けれどもシノンのパートスタッフだった山崎令美が個人で作っている天然石やガラス玉を用いたアクセサリーは展示できることになった。シノンでも販売していたものだったのでそれを起点としてグループ展を組むことにした。山崎は長年アパレル業界で働いており、婦人服販売一筋で今日まで歩んできたという。そんな中で「自分でもつくってみたい」という思いが芽生え、数年前からオリジナルのブレスレットを制作するようになった。材料の天然石はネットで探し海外から購入することが多いという。

前置きが長くなってしまったが、本展はシノン展のプランから派生したものである。まず本展のタイトルのファンシーについて。ファンシーと言えば「かわいい」「少女趣味」「対象年齢が低めのキャラクターグッズ」といったニュアンスで使われることが多い。しかし本来は「空想」「想像」「思いつき」英語圏では「〜に魅力を感じる」という意味の言葉である。

企画者が勝手に掲げたキーワードの語源を辞書で調べはじめ「実はこんな意味もあって」と切り出すのは美術展の企画において常套手段の1つである。したがって、本展もそんな慣習をなぞっていると言えるが、ファンシーというキーワードで出展作家を括りたいわけではない。そうではなく、ファンシーを拡張する意図、そして何よりシノンに通っていたお客さんたちにアプローチできる可能性を考えたつもりである。

本展の出展作家については別途、個々にインタビューを収録するのでここでは簡単な説明にとどめておく。

佐藤英里子はウォータレスリトグラフを用いてごく少ないエディション、もしくは1点ものの版画をつくる。木彫りのブロックをスタンプのように布に押し当てて大きな模様を形成するインドの伝統的なブロックプリントの要領で版を重ねる。しかし佐藤の場合は同一の版を規則正しく並べるのではなく、複数の版を色も変更しながらランダムに重ねていく。装飾的かつ、反復も伴うがどちらかというと版を用いて不定形の絵を描いていると言った方が正しいだろう。

藤田道子の作品の細部に視線を向けると幾何学への還元、フラジャイルな構造、取るに足らない出来事の暗示といった要素が確認できる。色鉛筆の削りカスを糸に括りつけ連ねる、紙の折り目でつくられた形を適度に塗りつぶす、色相環を思わせる色の水性インクをシルクスクリーンによって磨かれた木片に刷り重ねる、木のフレームに無数の糸を格子状に張るといった具合に。それらはそれぞれ独立した作品として単立しながら、関係と無関係のあわいで連立を目論む。それは未然のインスタレーションと呼べるかもしれない。

室井佳世は創画会の正会員として日本画に取り組む作家である。室井作品からはかつて「日本かぶれのナビ」と称されたピエール・ボナールからの影響が見え隠れしている。それはたんに身近で親密なものを描くという主題のみに限ったことではない。天然石を砕き膠で溶いた伝統的な岩絵具のみならず、可視光の波長に積極的にアプローチするため蛍光色なども導入している。室井は戦後の日本画が培ってきた素描観を内に温存しながら、ポスト印象派の流れを汲むナビ派の造形言語を合流させる。室井の制作はまるで光学の実験場のようだ。

ちなみに山崎のブレスレットに用いられた石は陶芸の釉薬で言えば還元色に近いものが目立つ。くすんだターコイズやピンク、紫、水色そんなカラーパレットが展示全体の色彩設計の一端を担ったのは間違いない。そして石は装飾品にもなるが砕けば絵の具にもなる。やや説明不足の感は拭えないが、ばらばらの水準にある「美術」「日本画」「婦人服」「アクセサリー」「労働者」「生活」といった諸々の要素を論理的な整合性とは異なる見立てによって即物的に接続したいと考えている。

ところでパープルームギャラリーの入り口付近の床には青い油彩ペンで「待合室」と走り書きされた痕跡が消えずに残っている。どうやら2つ前のテナントの内装の施工時に職人が記したものらしい。このギャラリーが以前、整体院だった頃の証である。

いまさら確認するまでもなく、展覧会は仮設のものなので一定期間で次の展覧会に移り変わっていく。また、ショッピングセンターにおけるテナントも館が存続するうちは移ろいゆくのだろう。そしてわたしたちの営みや記憶はどこにいくのか。

梅津庸一(美術家・パープルーム主宰)

佐藤英里子

1985年宮城県生まれ

藤田道子

1980年大阪府生まれ

室井佳世

1962年兵庫県生まれ

山崎令美

1965年神奈川県生まれ